ギフテッドの男の子の特徴を年齢別に解説|見極め方と親ができるサポート

「周りの子よりもずいぶんと覚えが早い」「一つのことに対するこだわりがすごく強い」と感じると「うちの子はギフテッドかもしれない」と思うことがあるかもしれません。特に男の子の場合、能力の高さが行動面に強く表れる場合が多く、集団生活で目立つケースもあります。この記事では、ギフテッドの男の子に見られる特徴を年齢別に整理し、適切なサポートにつなげるためのヒントをお伝えしていきます。

ギフテッド男の子の特徴とは?わかりやすく解説

ギフテッドとは、特定の分野で年齢を大きく超える能力を持つ子どものことを指します。

男の子はその特徴が行動として表れやすく、周囲が気づきやすい傾向があります。

ギフテッドの男の子によく見られる4つの特徴をみていきましょう。

早くから言葉や理解力が発達する

ギフテッドの男の子は、幼児期から語彙が豊富で、大人のような言葉を使って論理的に話をすることがあります。

2歳で文字を読み始めたり、3歳で難しい言葉を使って長い文章で話したりするケースもあるようです。

また、抽象的な概念を早くから理解する力も持っています。

数字や図形、化学的な構造など、同年代の子どもが興味を示さないような内容に関心を持ち、理論的に説明できることもあります。

言語能力や理解力の高さは、ギフテッドの男の子を見極める重要なポイントの一つです。

強い好奇心と集中力で一つのことに夢中になる

ギフテッドの男の子は、興味を持つ対象には深く入り込み、年齢を超えた集中力を発揮します。

電車、恐竜、宇宙、理科、プログラミングなど理系寄りのテーマへの関心が高い傾向があります。

図鑑や教材を長時間見続け、大人顔負けの知識を蓄えることも。「狭く深く」追求できる探究心や集中力が特徴の一つです。

感情の起伏が大きくこだわりがはっきりしている

ギフテッドの男の子には、完璧主義の傾向があり、少しのズレやミスに強いストレスを感じます。

自分の理想とする姿が明確に見えているため、それと現実の自分を比べて納得がいかないと、癇癪を起こしたり涙を流したりするのです。

納得できるまで作品を作り直す、ルールや手順にこだわって予定変更を嫌う姿も見られます。

一見「頑固」「わがまま」に見えますが、本人には明確な理由があります。

同年代とのギャップに戸惑いを感じやすい

ギフテッドの男の子には、興味や会話のレベルが同年代と合わず、集団遊びや話題に共感できないことがあります。

戦隊ものや流行の遊びに関心を示さず、大人や年上との会話を好むそうです。

小学校では授業が簡単すぎて退屈し、集中できないケースもあります。

このような同年代とのギャップは、男の子本人にとっても戸惑いや孤独感の原因となることがあります。

【年齢別】ギフテッドの男の子に見られる特徴

ギフテッドの特徴は年齢とともに変化し、発達段階によって異なる形で表れます。ここでは、2歳から12歳までを3つの時期に分け、それぞれの年齢で見られる特徴を具体的にご紹介します。

言葉・記憶・こだわりが発達する(2〜3歳ごろ)

2歳から3歳の時期は、ギフテッドの兆候が最初に見られることが多い時期です。

- 言葉の発達が早い

- 絵本や映像を暗記する

- 道順・ページなど細かな記憶が得意

- 特定の遊びに強いこだわりを示す

などという特徴があります。

一方で、身体面の発達が言語に追いつかず、気持ちを言語化できずに癇癪が起きることもあります。これは脳の発達と体の発達のバランスがとれていないために起こる現象です。

探求心が強まり反発する場面が増える(6歳〜9歳ごろ)

小学校に入学する6歳から9歳ごろは、ギフテッドの男の子の探究心がさらに強まる時期です。その時期にみられる特徴としては、

- 「なぜ?」「どうして?」という疑問が増える

- 新しい内容を素早く理解する

- 授業が簡単すぎると退屈する

- 教師や友達の間違いを指摘する

といったものがあります。反復学習を嫌い、単純な計算ではケアレスミスをする一方で、難易度の高い問題は楽しそうに解くといった傾向も見られます。

理屈っぽくなり孤立を感じやすくなる(10歳〜12歳ごろ)

10歳から12歳の時期は、ギフテッドの男の子が社会とのズレや内面の葛藤を強く感じやすくなる時期です。

論理的思考が強まり、周囲とのずれを意識しやすい時期です。

- 親や先生の過去の発言を持ち出して矛盾を指摘

- 友達への執着が薄い

- 話が合わず孤立を感じやすい

- 完璧主義が強まり自己否定に陥ることも

感情のコントロールも課題となる時期です。

完璧主義が強まり、できない自分を責めて自信を失ったり、理想と現実のギャップにストレスを感じたりすることがあります。

学校では優秀な成績を収めながらも、心の中では孤立感や不安を抱えている子も少なくありません。

この時期は、ギフテッドの男の子が自分の特性と向き合い、どう生きていくかを模索する大切なタイミングでもあります。

ギフテッドの子どもの言動についてより詳しく紹介した記事はこちらから。

ギフテッドの子どもに見られる言動 実際の例をご紹介

ギフテッドの男の子に特徴が表れやすい理由

ギフテッドの特徴は男女共通の部分も多いですが、男の子の方が行動面で目立ちやすい傾向があります。

なぜ男の子の方が特徴が表れやすいのか、その背景を理解しておくことでサポートのしやすさに繋がります。

感情の表し方と発達スピードが女の子と違う

男の子は一般的に、感情を行動で表現する傾向があります。

ギフテッドの男の子も、完璧主義からくる不満や理想とのギャップを、癇癪や強い反発といった形で外に出していることも。

また、興味の対象が外向き(モノ・仕組み・操作)に表れやすいため、電車や恐竜、プログラミングなど、視覚的でわかりやすいテーマに没頭することも多いようです。

女の子の場合は人間関係や感情面への関心が高いことが多く、ギフテッドであっても周囲に溶け込みやすい傾向があります。

言語発達と身体や情緒の発達にアンバランスが生じるため、行動面に強く特徴が表れやすいのです。

集団生活のペースに合わせるのが難しい

ギフテッドの男の子は自分のペースで深く学びたいという欲求が強く、決められたスケジュールで進む集団のペースにストレスを感じる場合があります。

自分の興味や理解のスピードと、集団で求められる行動との間にギャップが生まれ、それが反発や不適応行動につながることがあるのです。

特に男の子は、女の子に比べて社会的な適応力を身につけるのに時間がかかる傾向があり、集団生活での困難が目立ちやすいといえます。

周りに理解されにくく自信をなくすことも

ギフテッドの男の子の行動は、周囲から誤解されやすいという特徴があります。

能力の高さからくる行動が「生意気」「協調性がない」と言われ、簡単な計算でミスをすれば「集中力がない」と判断されます。

完璧主義の傾向があるため、できない自分を強く責め、「自分はダメだ」という負のループに陥ることも。

周囲からは自信満々に見えても、実は自信がないからこそ、他人の意見を受け入れる心の余裕がないというケースも少なくありません。

理解ある大人のサポートがなければ、才能を伸ばすどころか、二次的な問題を抱えてしまう可能性もあるのです。

ギフテッドの男の子の特徴と2E(発達特性)の違い

2E(Twice-Exceptional)とは、ギフテッドでありながらADHDやASDなどの発達特性も併せ持つ状態のことです。

ギフテッドの特徴と2Eや発達障害の特徴は似ている部分もあり、見分けが難しいとされています。

ギフテッドと2Eの基本的な違い

ギフテッドは興味のあることへ強い集中を示し、興味のないことには集中しにくい傾向があります。

一方、興味の有無に関わらず注意の持続や切り替えに困難が見られる傾向があります。

誤解されやすい行動の例

ギフテッドの男の子の行動は、発達特性と誤解されやすいケースがあります。

- 授業中に勝手に答える:衝動ではなく「待つことのストレス」

- 一人で過ごす:社会性の問題ではなく「興味が合わないだけ」

判断に迷ったら専門家への相談も一つの手段です。

ギフテッドと発達障害の違いや、2Eについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。

ギフテッドと発達障害の違いや似ている点をわかりやすく解説

ギフテッドの男の子への接し方や相談・受診を考えるタイミング

ギフテッドの男の子を育てる中で「このまま様子を見ていいのか」「専門家に相談すべきか」と悩むことがあるかもしれません。

ここでは、相談や受診を考える具体的なタイミングについてお伝えします。

こだわりや感情の波が強く生活に支障が出ている

強いこだわりや癇癪で生活が大きく乱れている場合は、専門家のサポートが必要なサインかもしれません。

気持ちの切り替えが難しかったり、家族が疲弊していたりする場合も相談のタイミングです。

感情の波が激しく、本人も家族もつらい状況が続いているなら、心理士や小児科医など専門家へ相談し、感情のコントロール方法や環境調整のヒントを求めましょう。

学校や友達との関係で悩むようになった

不登校傾向、孤立、トラブルが増えるなど、人間関係の悩みが深刻化したときは早めに行動を。

先生から「授業中の態度が問題」「他の子とトラブルが多い」といった指摘を繰り返し受けている場合も、ギフテッドの特性が理解されていない可能性があります。

学校と家庭だけで解決が難しいと感じたら、スクールカウンセラーや教育相談センターを利用するのも一つの方法です。

家庭での対応に迷いが続く

「どう接すればいいかわからない」と、家庭での対応の悩みが続く場合も相談のタイミングです。

ギフテッドの子育ては、一般的な子育てのアドバイスが当てはまらない場面も多く、保護者が孤立感を抱えることがあります。

一人で抱え込まず、同じような経験を持つ保護者のコミュニティや専門家とつながると、視点や対処法が広がります。

受診や相談は「問題がある」からするものではなく、子どもと家族がより良く過ごすための情報収集の一つと考えましょう。

『うちの子、ギフテッドかも?』と思ったときにできる3ステップ

「もしかしてうちの子はギフテッドかもしれない」と思ったとき、何から始めればいいか迷いますよね。

ここでは、すぐに実践できる3つのステップをご紹介します。

①観察と記録を始める

お子さまに関することを意識的に観察し、記録を始めましょう。

- 日付

- お子さまの行動や発言

- 興味の対象

- 集中の仕方

- 困っている場面

- その時の周囲の反応

などを記録します。

「授業中に先生の説明を遮って答えを言った」「恐竜の図鑑を2時間見続けていた」というように具体的に書いておきます。

この記録は、専門家に相談する際の貴重な情報になります。

記録を続けることで、お子さまの特性や成長のパターンが見えてきて、日々の対応のヒントにもなります。

スマートフォンのメモアプリなどを活用すると、手軽に記録を続けられますよ。

②学校や専門機関に相談する

次に、先生・スクールカウンセラー・教育相談センターなどに相談し、学校での様子も確認します。

学校での様子を先生に聞くと、家庭では見えない一面が見えてくることがあります。

相談の際は、先ほど記録した具体例を持参すると、状況が伝わりやすくなります。

「ギフテッドではないか」と決めつけるのではなく「このような行動が見られるのですが、どう対応したらいいでしょうか」という相談の形で進めてみましょう。

地域によっては、ギフテッド児向けの教育プログラムや、才能を伸ばすための特別な支援が受けられる場合もあります。

また、心理検査(知能検査)を希望する場合は、児童精神科や発達外来、心理相談機関などで受けることができます。

検査結果は、お子さまの得意・不得意の傾向を知る手がかりになります。

③情報を集めてつながりをつくる

ギフテッドに関する書籍やウェブサイト、保護者向けのコミュニティなどからの情報収集も大切です。

同じような悩みを持つ保護者とつながると、孤立感が軽減され、具体的な対応のアイデアも得られます。

ギフテッド教育に力を入れている塾や習い事、オンラインプログラムなども増えています。

お子さまの興味に合った学びの場を見つけることで、才能を伸ばすきっかけになってくれますよ。

具体的な団体を3つ紹介します。

知的好奇心が強い子どもや学校に馴染みにくいギフテッド児を対象に、オンラインを含む「居場所づくり」や個別支援を実施。

保護者向けの情報発信や相談も充実しており、安心して参加できる学びの場を提供しています。

全国のギフテッドや2Eの子どもを持つ保護者がつながる一般社団法人。

SNS、勉強会、お茶会、親子イベントなどを通じて支え合う場を提供し、情報発信や啓発活動も行っています。

福岡を拠点に、ギフテッド・2Eの子どもと保護者を支援するNPO。

講演会や交流会、学習サポートを通じて家庭と学校の橋渡し役を担っています。

地域に根ざした具体的な支援が受けられる点が特徴です。

情報収集の際は、信頼できる情報源を選びましょう。

専門家が監修している記事や、公的機関の情報、実際にギフテッド教育に携わっている団体の情報などを参考にしましょう。

焦らず、お子さまのペースに合わせて、少しずつ環境を整えていくことが大切です。

ギフテッド男の子の才能を伸ばすために親ができること

ギフテッドの男の子の才能を伸ばすために、保護者にできることはたくさんあります。

特別な行動をする必要はなく、日々の関わりの中で意識できることを3つご紹介します。

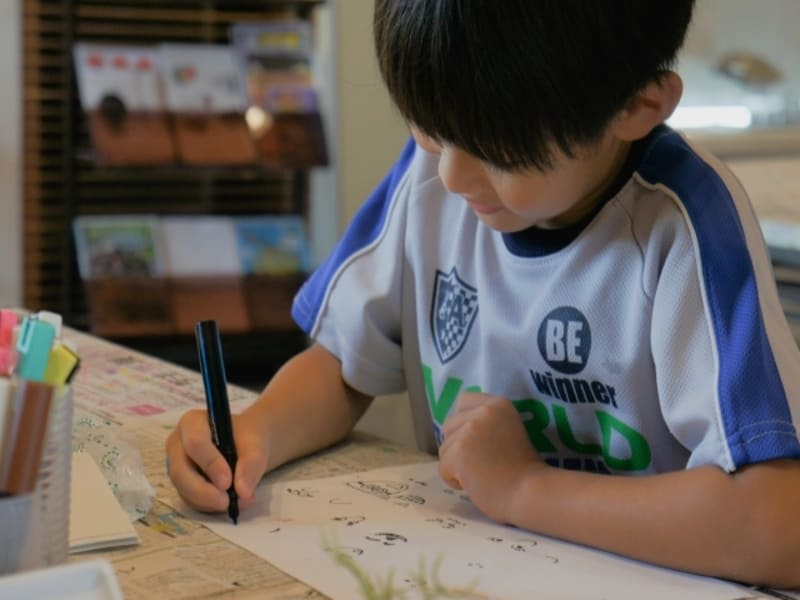

強みを伸ばせる学びや体験を取り入れる

お子さまが興味を持っていることを、存分に探究できる環境を整えてあげましょう。

図鑑、専門書、ワークショップ、オンライン講座など、知識をさらに深められる教材や場にアクセスを増やすことが大切です。

プログラミング教室、科学実験教室、理数系のコンテストやアワードなど、チャレンジングな環境も検討してみましょう。

同じような興味を持つ仲間と出会える場は、お子さまにとって大きな刺激になります。

一方で、興味のないことを無理に学ばせる必要はないかもしれません。

得意な分野を伸ばせば自信がつき、それが他の分野への興味にもつながっていくこともあります。

「普通の学校の枠」に無理に合わせようとせず、お子さまの個性を尊重した学びの形を探しましょう。

ギフテッドのお子さまにとって親のサポートは欠かせません。ギフテッドの先輩の子育てからヒントをもらえる記事はこちらから。

ギフテッドの有名人から学ぶ!ギフテッドの子どもの育て方3選

ギフテッドのお子さまは、論理的思考や創造力を伸ばせる学びとの相性がとても良いとされ、プログラミング教材はその力を活かしやすい分野です。

とはいえ種類が多く迷いがち。みらいいの解説記事は、特徴や選び方を短くわかりやすくまとめており、教材選びの指針になります。

子どもにおすすめのプログラミング教材6選!特徴や選び方もチェック

家を安心できる居場所にする

学校や外の世界で理解されにくい経験をしているギフテッドの男の子にとって、家は「心の安全基地」であることが何より大切です。

お子さまの興味や考え方を否定せず「そうなんだね」「面白いね」と受け止める姿勢を持ちましょう。

完璧主義のお子さまには、失敗を許容する環境作りも重要です。

「失敗したからこそ、わかることがあるね」「思うようにいかなくて悔しいよね。チャレンジした証拠だね」といった声かけで、心理的安全性を確保します。

また、「そんなことない」と言ったり、不機嫌になるなど、褒め言葉を受け取らないお子さまの場合は「上手だね」ではなく、興味・関心を示すアプローチが効果的です。

「何読んでるの?」「そのゲーム、どんなゲーム?」と聞いて、話してくれたら「教えてくれて、ありがとう」と伝えます。

認めてもらえているという実感が、お子さまの自信につながります。

親も自分の心をいたわる

ギフテッドの子育ては、一般的な子育てとは違う悩みや疲れがあります。

理屈で言い返されたり、こだわりに付き合ったりする中で、保護者自身が疲弊してしまいますよね。

まずは、保護者自身が自分の心をいたわることが大切です。

一人で抱え込まず、パートナーや信頼できる友人、同じような経験を持つ保護者に話を聞いてもらいましょう。

完璧な親である必要はありません。

お子さまのペースに合わせすぎて自分の時間がなくなってしまうのも避けたいところです。

保護者が心の余裕を持てると、お子さまにも穏やかに接することができます。

「この子はこのままでいいんだ」と受け入れ、焦らず長い目で見守る姿勢を持ちましょう。

ギフテッドの男の子は「認めてあげること」から始めよう

ギフテッドの男の子の行動の背景には、本人なりの理由や感じ方があります。

「普通」に合わせるのではなく、その特性を理解し認めることが第一歩です。

年齢ごとの特徴を知り、必要なときに相談し、家庭で安心できる環境を整えると、才能はよりよく伸びていくことを期待できます。

焦らず、お子さまの「好き」と「得意」を大切に育てていきましょう。

そのほかのギフテッドに関する記事はこちらから。

ギフテッドとは?ギフテッドな児童の現状

%20(1).jpg)

%20(1).jpg)